© 2024-2025 Joji Kurisu

栗栖丈璽『記憶・周辺・パーラメント』特別回

栗栖丈璽 × 新津保建秀 対談:

「暴力性と隣り合わせの誠実さ」をめぐる対話

boidマガジン誌上で、2024年4月より始まった写真家・栗栖丈璽による連載「記憶・周辺・パーラメント」。そのタイトルが示唆する通り、公と私の境を漂い、ある権力装置の周辺を彷徨うように撮影された、毎回31枚の写真によって構成される同連載は、誌面にも登場する映画監督・石井岳龍の言葉を借りれば、「意識深層に響く映画のよう」な驚くべきイメージの世界を見せている。

2023年に文芸誌『USO 5』に掲載された「複数の年号」(写真家・新津保建秀との共作)、その翌年の作品「誰かたちの地」など、ごく限られた活動のみによって知られ、その素性や思考はほとんど明らかにされてこなかった栗栖。この写真家とは誰であり、その連載の背後にあるものとは何か?

連載が1周年を迎えたのを機に、栗栖と新津保の対談の機会を設け、交流のあるライターの杉原環樹が話を聞いた。ふたりの対話には、鋭く今日の文化状況を照らし、広く、生きることと表現することの関係を考えさせる言葉が満ちている。

聞き手・構成=杉原環樹

写真=栗栖丈璽

◾️「遅い時間を生きられた人」にしかできない表現

――栗栖さんは、長い空白期間を経て、近年になって制作活動を再開されましたね。はじめに、そこに至るまでの歩みについて、聞かせていただけますか?

栗栖:学生時代は東京藝術大学に通っていて、2010年頃まではずっと作品制作をしていました。素性を隠して、レジェンド的なアーティストの写真を撮ったりとか。

新津保:当時、栗栖さんが撮ったと知らずにその写真だけを見ていて、誰が撮ったのだろうと思っていましたよ。

栗栖:でも、あるときから自分の作品を制作することに必然性を感じなくなったので、なんの後腐れもなく別の仕事をしていました。必要に応じて仕事関連の撮影や制作はしていたんですけど、自分の作品として世に出すことには10年以上興味がなかった。その一方で、ここ数年で親しい人たちの不幸が続き、亡くなったり、ひどく体調を崩したり、絶望の淵に立つような気持ちになることが重なっていたんです。そんなとき、2023年にミヅマアートギャラリーで開催された、新津保さんの久々の個展(2023年4月19日~ 5月20日)に伺ったんですよね。

新津保:AIと話すなかで出てきた、「消え入りそうなほど 細かくて 微妙な」というタイトルの展示ですね。

栗栖:その展示にお邪魔するのに先立って、当時、自分も体調を崩していたのですが、ふとまた急に必然性を感じて、十数年ぶりに制作を再開していたんです。誰にも言わずに。

以前は、絵画や写真、映像、インスタレーションなど、様々な方法で制作をしていたんですけど、当時最後までつくっていたのはゼロックスコピーを使った作品でした。あれはカメラみたいなものなので、自分にとっては「写真」だったんですよね。ただ、その方法をいまやるのも違うなと思って、久しぶりに絵を描いたりもしたんですが、絵もまだ「描けすぎてしまう」感じがあった。制作再開後、唯一必然性を感じたのが、写真を撮ることでした。そんな折にミヅマの新津保さんの展示に伺って、観客のなかで自分が1番、2番じゃないかと思うくらい胸を打たれたんです。

新津保:それはありがとうございます。

栗栖:新津保さんが2012年に出された『\風景』(角川書店)という写真集は、近年自分が見たものなかでクリティカルに素晴らしいものでした。世間にはあの写真集に見られるようなエッジィなアプローチの印象を新津保さんに抱いている人もいれば、儚く繊細なポートレートを撮る人というイメージも多い。その両方の凄さをずっと感じつつ、さらに次の展開を見せてくれた展示で本当に感動しました。

――僕もあの展示を見て非常に感銘を受けました。栗栖さんは、どこにそれほど心を掴まれたのですか?

栗栖:産業としての「文化芸術」の時間の流れに乗ってしまった人では辿り着けない場所にいる、と言うのでしょうか。この表現が適切かどうかわからないですが、「遅い時間を生きられた人」でないと辿り着けないところに行っていると感じたんです。

新津保さんはその展示までの11年間ほど、ご自身の実践を見つめ直す時間を過ごしていた、とお聞きしていたのですが、あの展示には「遅い時間」を生きることができた人でないと絶対に辿り着くことができないような感覚があった。そういう人の切実さ、本質的な意味での時間感覚が、自分は好きなんだな、と。

ミヅマの展示の後に、僕が制作を再開してからの写真を新津保さんに初めて見ていただいたんですけど、そのときにも、「栗栖さんが十数年間、溜めてきたからこその強度がある。そこで向き合ってきたものは、漫然と制作だけを続けてきた人には絶対に得られないもので、矢をギリギリまで張り詰めて放つような強度」がある、とおっしゃっていただいて。

新津保:そうでしたね。

栗栖:その言葉が自分のなかですごく腑に落ちたのは、僕が新津保さんの展示に伺ったときに感じた気持ちをお互いに感じていたからなんだ、と思ったんです。

◾️ふたたびつくり始めるまでの、幽霊との長い対峙

――それ以前から、おふたりは一緒に出かけたりしていたそうですね。

新津保:2022年の5月の下旬、栗栖さんとふたりで茨城県の取手から東京の武蔵野エリアまでを辿ったんです。取手は藝大の取手キャンパスがある場所。武蔵野は昔よく歩きながら撮影していた場所で、パンデミック以降ふたたび撮影するようになっていました。移動しながら、互いの近況などをいろいろ話しました。

栗栖:そのときは、僕はまだ制作を再開した話までは打ち明けていなくて。ここ数年、興味を持って学んでいることの話をしました。

新津保:精神科医の中井久夫さんの話をしてくれましたね。

栗栖:はい。大学にまた入って精神医学を学べたらいいなって話とか。

新津保:取手のバス停でその話を聞いたのを覚えています。

栗栖:その後、新津保さんが吉祥寺の「百年」という古本屋で展示(渡辺葵、新津保建秀、服部智聡「吉祥寺プロジェクトvol.1_The firstday of winter」、2023年2月15日~2月26日)をやられて。あの展示も素晴らしかったのですが、それを見た後、吉祥寺の駅ビルの小さいカフェで、僕が「最近また制作をしている」という話を初めてしたんです。新津保さんに最近撮っている写真を見せたら「これは絶対続けたほうが良い」とおっしゃってくれて。それで、その年の夏に、一緒にカメラを持って多摩湖に行ったんですよね。

新津保:2023年を振り返ると、新しい撮影がスタートしたり、自分でも気がついていなかった主題が明確になったり、個人的に密度が高かった一年だった気がします。

栗栖:僕も完全に転換点ですね。自分の写真が「作品」かどうかは結果でしかないのでどちらでも良かったんですが、ただ自分が信頼をしている人たちには見せてみようと。おふたり(新津保と杉原)とか、「スタジオボイス」誌の元編集長で、中平卓馬さんとも仕事をしていた松村正人さんとか、この連載を掲載している「boid」の樋口さんとか。みなさん凄く良い反応をくれたので、もうそれでいいや、とも思っていたんですけど。

新津保:そんななかで、多摩湖は「とりあえず行ってみようか」みたいなノリで行ったんですよね。あのときも栗栖さんは気分的に落ちていたのですか?

栗栖:もう、どん底ですね。

新津保:そうだったんですね。栗栖さんはいつも自分のことをまったく言わないから。

栗栖:絶対言わないんで(笑)。でも、よく覚えていますよ。東久留米市の滝山団地を巡ったり、多摩湖の欄干に新津保さんがiPhoneを置いて音楽を流したり。

新津保:(相対性理論の)「たまたまニュータウン」という曲でしたね。

栗栖:新津保さんが、「作品でこういう体験をもたらすことはどうしたら出来るんだろうか」っておっしゃっていて、素晴らしい瞬間でしたね。その瞬間の、多摩湖で音楽を聴いている新津保さんを撮った写真を、僕はすごく気に入っていて。

――ああ、あの後ろ姿の。

新津保:あの瞬間は、その日の長い移動の果てに静けさがすっと訪れ、伏線のように並走していた互いの記憶が交差し、目前の風景へ一気に収斂しました。まったく予期していなかった心の経験が、目の前の風景と心の内に立ち上がったんです。どうしたらその瞬間を展覧会や作品のかたちにできるだろうか、と思いましたが、同じものを再現することはできません。あれは、写真とか展覧会とかで可能な枠を越えていたように思っています。

栗栖:そうですね。

新津保:あのとき感じた経験はとても鮮明でしたね。

栗栖:「多摩湖は人工湖なんだよ」って話とか、発せられるすべての言葉のかけらに必然性が伴っているように感じられる瞬間が、ポリフォニックな体験として存在していました。

新津保:その日は、花小金井駅で待ち合わせて、まず滝山団地を回りました。その帰り道で、西武新宿線に乗って新宿方面に戻るか、それとも逆方向の西武遊園地方面に向かうか、二択があったんですね。「どっちがいいですか?」と聞いたら、栗栖さんは後者を選んだ。僕自身も、そのとき「この機会に行ってみよう」と思ったんです。

というのも、自分にとって多摩湖はあまり良い思い出のない場所で、子どもの頃に行って以来、ずっと足が遠のいていたんです。でも、その日はとても天気が良かったし、パンデミック以降、写真を始めた頃のように、あらためて武蔵野を意識的に歩くようになっていた――その流れもあって、行ってみようと思ったんです。

栗栖:その期間は、たしかふたりとも、それぞれの記憶のなかの「幽霊」的な存在と対峙しなければならない場所を巡っていたんですよね。

新津保:「不在のひと」の記憶にまつわる場所にカメラを持って行ってました。

◾️複数の時制が織り成すリアリティ

栗栖:ちょうどそのタイミングで、知人がやっている『USO』(rn press)という文芸誌から依頼をもらって、新津保さんと「複数の年号」(同誌vol.5、2023)という作品を掲載しました。この作品のつくり方、面白かったですね。

新津保:このときは、栗栖さん、元気ありました?

栗栖:いや、ないです(笑)。制作の瞬間瞬間で救われてなんとか生き延びたんですよ。

新津保:そうだったんですね。。僕は自分だけが曇っていたのかと思っていました(笑)。

栗栖:「複数の年号」は、一緒に撮影に行ったときの写真と、別々に撮ってきた写真を持ち寄って、新津保さんの事務所で印刷して、ふたりで「せーの」で出し合うんですよ。それでどんどん見開きページの左右の組み合わせが決まっていく。音楽のセッションのように。ステレオなんですよね、右が僕で、左が新津保さん。そうすると、呼応するタイミングが自然に生まれてきて。

新津保:そうです。

――「せーの」で出したら、もうそこからは動かさない?

新津保:そうそう。そこがこの創作の矜持というか。音楽もそんな感じなのでしょうか?

栗栖:バンドみたいですよね。往々にして人との共作って、誠実であるがゆえに苦しくなるけど、これは奇跡的なセッションというか。

――「複数の年号」というタイトルはどこから来たんですか?

新津保:ある場所に行くと、手元のiPhoneが示している日時とは別の、心の中に並走している時間があったりするじゃないですか。

栗栖:そういった個人の時間に加えて、社会的な時間においても写真はある種のタイムスタンプの役割を果たしてしまうし、それはすごく暴力的な行為にもなりうるので、時間の複数性を意図的に示すようなタイトルにしています。

新津保:個々の写真には、タイトルとして複数の日付を付けましたね。

栗栖:そう、複数の日付で、何にも結びつけさせないように。

これらは何かの日付なんですか?

栗栖:すごく個人的な意味を持つものもあれば、シンプルに撮影の年月もあったり、誰にもわからない日付も入れるようにしています。歴史を固着させないために。

新津保:「複数の年号」にも出てくる多摩湖でも相対性理論の曲をかけたんですが、2009年、池上高志さんとともに、相対性理論と渋谷慶一郎さんのアルバム『アワーミュージック』のアートワークを手がけた頃、初めて相対性理論を聴き、本当にものすごいリアリティで強く心を射抜かれたのです。あれはなんだろうって当時はよく考えていました。やくしまるえつこさんの声が、聴く人に想起させるイメージの量が圧倒的に多いんでしょうね。

栗栖:特別な、人の理を超えてしまう声ですよね。

新津保:聴きながら、心の中にあった風景と、やくしまるさんの声が運んでくる風景が、少しずつ重なっていくような感覚がありました。栗栖さんと多摩湖に行ったときのあの時間も、どこかで彼女の楽曲から感じていた時間と呼応していたように思います。

やくしまるさんの声は、いろいろなものを自分の感受性で受け取り、それを心の中でかたちや風景に変えて、声に託して歌っているんじゃないかと。聴き手の内側にある何かと反応して、無数のイメージを呼び起こす。そのあり方が、ポップミュージックという形式に留まらない、もっと深いところでの探究を続けている方なのだと感じました。

◾️記録行為の暴力性のなかで、隣り合わせの「誠実さ」を考える

――「USO」での新津保さんとの共作を経て、2024年4月にはboidマガジン誌上でこの栗栖さんの連載「記憶・周辺・パーラメント」がスタートしました。毎回、31枚の写真が縦に連なる構成で、連載は取材時には第11回を迎えています。タイトルにある「パーラメント」は「議会」や「国会」を意味する言葉で、同連載でも中心となっているのは国会議事堂の周辺で撮られた写真群です。こちらの連載は、どういった経緯で始まったのですか?

栗栖:現在もずっと撮り続けていますが、もともと国会の周辺をひたすら撮っていたんです。そのシリーズを久しぶりにお会いしたboidの樋口さんにも見せたら気に入ってくれて、そこから連載を始めることになりました。

そのとき樋口さんにもお伝えしたことなんですが、写真も文字も映像も、記録行為自体がすなわち暴力行為になりえる。でも、その加害性に無自覚なまま、人類がその力を加速度的に増大させた結果、たぶん、記録行為が一番人を殺しているのが現代ではないかと思うんですね。

――記録が人を殺すとは、例えばどういうことですか?

栗栖:記録装置には歴史を一方的かつ安易に定義してしまう暴力性が本来的に備わっています。例えば、メディアもSNSもカメラも、ひとつの記憶を大文字の歴史にしてしまう危うさとともにある。その力をもったテクノロジーが爆発的に発達していき、官民・老若男女問わず、現代はほぼすべての人間が手にしている。しかし、ときに意図的に、ときに無自覚に、世界や個人の歴史を一瞬で乱暴に定義してしまう暴力装置としての側面には、目が瞑られてしまうことが増えてきているように思います。

新津保:一枚の写真が、ひとりの人のパブリックイメージを決定づけてしまうこともありますよね。ある人物のペルソナをどう定義し、どれだけ高めていくか――写真の仕事には、そうした需要に応じて動いている側面があります。それは一見、前向きな営みのように思えますし、実際、僕自身もその産業の一端に関わっているわけですが、ほんの匙加減ひとつで、その人の印象が大きく変わってしまうことがある。その事実に、ハッとさせられる瞬間があります。栗栖さんのおっしゃっていたこと、よくわかります。

栗栖:結局、僕は、「周辺」しか撮れないってずっと思い続けているんです。でも、「本物が撮れている」という演出、暴力性に目を瞑ることが、現代における記録行為の一般的な在り方、受容のされ方になってきていると思います。例えば、編集点だらけの映像を「生のもの」「ライブ感」として発表して、鑑賞者も素朴にそれを受け入れてしまうような、そんな傾向が強まっているように感じます。

文化教育においては大抵早い段階で、「純粋なドキュメンタリーは存在しない」ということを学んできたと思うんです。編集点ひとつ、フレーミングひとつで、恣意性が入り込むことは表現の前提だということを。でも、ここ何年かでそれとは真逆の「生のもの」「純粋な本物」という幻想が爆発的に膨らんで、増大している気がします。

新津保:はい。

栗栖:そんななかで、僕は記録行為が持つ暴力性と隣り合わせの、「周辺しかとらえられないこと」による誠実さもあると思っていて。「暴力性と隣り合わせの誠実さ」に賭けたいと思っているんです。「誠実さに見せかけた暴力性」が氾濫するなか、それと隣り合わせに存在している誠実さを探ることが、おそらくいま、僕が暴力装置=記録装置を使って作品をつくることを再開した理由なんだろうなと。

それは、いままで自分が長年、ずっとさまざまな現場で、いくつもの権力構造のなかで大文字の歴史、文化史、個人史が暴力的に規定されていくのを見てきた、その経験に基づくものでもあります。結果的に、大きな力でこの国の歴史を定義してきた場所の「周辺」を撮り続けています。

――それが「パーラメント」と。

栗栖:そう。でも、自分のなかの大切なルールとして、対象を特定のイメージに固着させるような撮り方はしない、純粋なドキュメンタリーとして見せない、といったことはあります。そして、必ず極個人的な歴史も混ぜるようにしています。最終的には大文字で歴史を語り尽くすことはできない、ということを忘れたくないので。

――今回の取材に当たってあらためて連載を見ていたら、「柵」や「巨大な壁」の写真がすごく多いですよね。手前に仕切りがあり、それ越しに何かを見ていたり、巨大な壁に対峙しているようなイメージがすごく多いなって。

栗栖:そうですね。あと、boidマガジンでの連載という点もふまえて意識的につくっている点として、全部横位置で構成しているんです。映画のフィルムのリールなんですよ、これ。

新津保:確かにそうですね。

栗栖:ウェブマガジンなので、縦スクロールをするじゃないですか? それを映画のフィルムリールに見立てて、ひとつの写真と写真のあいだにあるものを鑑賞者が見出していくような体験にしたくて。

新津保:栗栖さんの心のなかを歩いているような感じになりましたよ。

◾️写真は言葉とともに、けれど言葉よりも先にある

――連載には、映画監督の石井岳龍さんや黒沢清さん、音楽家のジム・オルークさんや渡邊琢磨さんなども登場しますね。

栗栖:石井監督とは面識がなかったのですが、もちろん作品は10代の頃からずっと好きで。2024年に公開された映画『箱男』のスタッフを偶然友人がやっていたんですが、映画を観たあとに非常に感じ入るものがあったので、その友人伝いに出演を打診したら、連載写真を見てご快諾いただけて。「意識深層に響く映画のよう」という言葉をくださって、とても嬉しかったです。

――石井さんのあの言葉は、栗栖さんの写真を表現するものとしてとても素晴らしいと思いました。栗栖さんの写真と「映画的な体験」について、もう少し聞かせていただけますか?

栗栖:樋口さんともよく話しますし、boidから出ている『黒沢清、21世紀の映画を語る』(2010)という素晴らしい本でも黒沢監督による真に迫った言葉で語られているのですが……例えば、映画館ではこちら側とあちら側のあいだにどうしても幕が1枚隔てられていて、幕の前でみんなが「一人ひとり」の体験をして、上映が終わり明かりが点いたら幕だけが残る。そして、各々の現実に戻るわけですが、作品体験の前後では世界が一変しているような感覚がある。一体感を共有するような体験とは違う、そうした、世界を静かに変容させるような感覚は、自分の作品においても大切にしています。

――大文字の歴史に関わる場所と、個人的な記憶の関係は、ご自身のなかではどのように位置付けていますか? いわゆる社会的なランドマークと、個人史的な対象の関係性は?

栗栖:歴史的なものを個人史的なものにするのではなく、個人史的なものを歴史的なものにするのでもなく、そのあいだの行為を続けているんだと思うんですね。両者の関係性を特定の意味や言葉に固着させて物語化することはいくらでもできるんだけど、そうではなくて。

歴史がつくられ、記憶が失われていく、そのプロセスを特定の言葉で固着させたくない。自分の写真を、歴史的にも個人史的にも「真実を写したドキュメンタリー」だとは見せたくないですし、かといってドラマツルギーに則った演出もしたくない。それが自分がこの暴力的な記録装置を使うにあたっての誠実さとしてあります。

新津保さんとよく話をしていることのひとつで、写真は必ず言葉を伴っているものなんですけど、でも、言葉より絶対に先にあるもので。言葉のない写真はないけど、言葉の実現装置としてだけの写真もない。

新津保:はい。長く写真を撮ってきて感じるのは、最初にロジックや方法を固めるよりも、むしろ一度構想から離れて、偶然に身をゆだねたほうが、思いがけないイメージの地図が立ち上がってくる、ということです。そして後からそのマップを見返すと、自分では気づいていなかった構造や関係性が、不意に立ち現れることがある。つまり、撮った写真の群れから、予期しなかった意味が浮かび上がってくることがあるんです。

さきほど栗栖さんが挙げてくれた『\風景』という写真集も、まさにそうでした。最初は、インターネットをはじめとする情報環境を「第二の自然」ととらえて、土地の記憶や物語が風景になりうるかを探っていた。でも、その後も長く手探りで撮り続けるうちに、数年後、相対性理論と渋谷慶一郎さんたちとの『アワーミュージック』での撮影がひとつのきっかけになって、点と点がつながっていった。最初は方向すら見えなかったけれど、10年近い時間の中で、少しずつ星座のように像が結ばれていったんです。

栗栖さんもいま、そういう伏線が静かに交叉しつつある時期なんじゃないかと思います。

栗栖:例えば自分の作品について、「歴史の脱構築装置として個人史を用いている」とかいくらでも言葉にはできるんですが、それが目的ではないので。

新津保:生じた「もやり」というか小さな手がかりを、簡単に言葉に置き換えてしまうと、もともとあった衝動が矮小化してしまうというか。栗栖さんはやろうと思えば、輪郭を定めること自体はすぐに出来ちゃうと思うんだけど、単純化する枠外のものを探っているってことですよね。

栗栖:はい。松村正人さんがこの連載の第一回目に寄せてくれた「相対した二項より第三項を析出する」という言葉も、まさにそういった狙いを読み取ってくれていました。

◾️うまく言えないもの、未分化の状態のものにふれるために

栗栖:先日、新津保さんとDIC川村記念美術館の話をしていたなかで、「コーネルの作品は写真作品として鑑賞している」という話をしたら、新津保さんも「すごくわかる」っておっしゃっていて。構造そのものもすごく写真的ですよね。

新津保:コーネルの作品って、箱というフレームの中に、自分で集めたオブジェを配置することで、時間や場所を超えた新しいイメージが立ち上がってくるところがありますよね。写真も、ある意味、それに似ている。フレームの中にさまざまな要素が配置され、それらがあとから化学反応のように関係し合い、予期しない意味を浮かび上がらせることがある。だから栗栖さんが「写真的」と表現されたとき、とても腑に落ちました。

僕自身は20代のはじめ、コーネルの《メディチ家の王子》に影響されて、箱の中に採取したオブジェや自分で撮影した写真を収めたコラージュのようなこともしていました。採取した断片を箱に置くと、思いがけないかたちでそれらがつながり始める瞬間があるんですよ。あとは小さな8ミリカメラを携行し、日常のなかで心がふと動いた瞬間を数秒だけ記録し、ほんの一瞬の「まばたき」のような8ミリ映像をつくっていました。栗栖さんの連載から、当時感じていたその感覚がふいに蘇ってきて、自分が撮って箱に入れていたときのような手応えを感じるんです。連載というのも「箱」ですし。

栗栖:ありがたいです。写真表現そのものが殺傷能力の高い行為であるのに加えて、おそらく僕の作品自体、ある種の暴力性を強く持っているタイプだと思うんです。その自覚があるからこそ、撮るときはもちろん、連載のような構造をつくるときにも慎重であるようにしています。

ただ一方で、人間は呪われた眼を持った生き物なので、自分も含めて、表現がもつ暴力性に自覚的でありつつもその欲望に抗えない。結局、そこに必然性を感じているからこういう装置(カメラ)を選んでいるのであって。野蛮な行為であることを自覚して、そこの狭間にある誠実さを最低限保ちたいという気持ちでいます。

だから、正義は語れないですよ。歴史を扱っていますけど、歴史の正義を語ることは僕はできない。自分にできるのは、どうしようもなく野蛮であってしまうことの葛藤をただ誠実に見せるにはどうするか、ということでしかない。

新津保:写真や映像には、機械の目でばっととらえて、その人自身の意図していなかった姿を晒して(expose)しまう、みたいなところがありますね。

栗栖:現代はもう、人間の目そのものが機械の目とも言えるような。フィルタリングが前提で世界を視ているので、「不気味の谷」の遥か先に行っていますよね。

例えば、ネット上でしばしば見られる興味深い事例として、昔の美人の写真を見た人々が、「昔の人は加工もなかったのに本当に綺麗なんだ」といったことを言いがちなのですが、実際はそういった写真も決して「そのまま」ではないじゃないですか。

新津保:修正していますね。プリントやネガ自体に手を加えたりしています。

栗栖:結局、そこに写っているものが「本物だ」という認識自体が、視る暴力・撮る暴力によって生み出されたものでしかない。でも、「本物」は写っていないわけですよね。「本質」は写ることがあるけれども。

新津保:そうですね。

栗栖:でも、そういった認識の精度やアンテナって、おそらく各方面でどんどん退化しているんですよね。

写真だけでなく、文化全体においてもそれは起きていて、派手でわかりやすく強い言葉が重宝され、文化的なマチズモが増長している。うまく言えない状態にあるもの、未分化の状態のものを提示したり、提示されたりするのが、どんどんみんな苦手になっていると思うんです。そういった部分にこそ本質が宿っているのに。

新津保:世界的にそうなんですかね。

栗栖:そうだと思いますよ。メディアの発展と並走した現象なので。SNSや動画の見出しになるような単純で強い言葉を浴び続けて、際限なき刺激中毒になっていますよね。バキバキに加工され編集された言葉や写真や映像でないと、「本物だ」と思えない人のほうが、もはや多いかもしれないです。

本来そういったことに対して一番慎重であるべき文化芸術の分野においても、限られた言葉が使われがちだと思います。文化クラスタ内での共通言語となる同じ単語選びしかしなくなってるというか。

新津保:言葉がひとり歩きしちゃっているところはありますね。

栗栖:言葉が完全にタグになってしまっていて、みんな、どの単語を使うかによってカルチャーが定義される、という前提で言葉を発するようになっていると思います。

◾️強さではなくて、誠実さでつながっていたい

栗栖:新津保さんから以前、身近な方が「その言葉が本当に、話し手の身体を通って出てきたものなのか?」ということを指摘されていたというお話を聞いたのですが、それを思い出しました。

新津保:その人は、もともと美術とは異なる分野を学んでいたこともあって、美術の場で交わされる言葉に対して小さな違和感を抱いていたようでした。大学を出たばかりの頃、ある席で遭遇した年長の美術関係者と若い写真家との会話が、とくに印象に残っているそうです。表面上は丁寧に見えるやりとりだったけれど、実際にはあらかじめ共有された価値観の枠組みのなかで、専門用語を交えながら相手を見定めていくような、どこか値踏みするような空気が漂っていた、と。もちろん、すべての美術の現場がそうであるわけではありません。ただ、僕自身も、似たような肌ざわりの空気に触れた記憶があります。だからこそ、その人の感じた違和感には、どこか共鳴するものがあるんです。

一方で、長く制作を続けてきた作家がふと発した一言が、スッと入ってくるように感じられることがあります。話し手の身体を通って出てきた言葉に触れたとき、そこには表層的なやりとりを超えた、深い交流が生まれるように思う。栗栖さんが向き合っているのは、まさにそうした「言葉と作品」の関係そのものなんじゃないかなと思います。

栗栖:そうですね。

新津保:栗栖さんと一緒に歩いているとき、そうしたものを重視しているのかなって思ったけど、そのときは各々が言いようのない深い喪失感を抱えて撮っていたように思います。ただ、いつも栗栖さんは黙って僕の話を聞いてくれたので、こっちが助けられている気でいたんだけど。

栗栖:先ほどの「深い交流」の話ともつながるような、「多くを語る者が多くを思考しているわけではない」っていう好きな言葉があって、シンプルだけど本質を突いているじゃないですか。

病や寿命はもちろん、体調や体力も、そもそも本当に不公平で、不平等なもので。でも、世の中は、平均以上の体調や体力を持つ人たち以外の人の声を聞くことが難しくなっていると思うんです。表面的にはダイバーシティが謳われるけど、強い言葉を使って大きな声で多くの発言をすることや、数値化することでしか世界に関われないような環境がどんどんつくられている。そんななかで、体調的にうまく話せなかったり、人々が集まる場所に行けなかったり、SNSにも動画サイトにもポッドキャストにも関われないけれど、思慮深い人たちもたくさんいる。そういう人の声に耳をすますことは、本当は文化が担わなくちゃいけないんだけど、いま、文化が一番そこを置き去りにしている気がします。

新津保:はい。

栗栖:だから、僕は強さではなくて、誠実さでつながっていたいと思うんです。「体が弱い」とか、心身に関して「弱い」って表現が使われるけど、その表現自体に違和感があって。中井久夫さんが『治療文化論: 精神医学的再構築の試み』(岩波現代文庫、2001)で、「病者が『有徴者』(印のついたもの the marked)であるのに対して、非病者は無徴者であるから、『非病者』という否定的表現しかできないはずであって、『健常者』ということばはおかしい」と書かれているんですが、これはそのとおりだなとずっと思っています。

新津保:ああ、そうですね。社会が貧しくなっているのかな。

栗栖:だと思います。貧しさの定義にもよるとは思うんですけど。僕自身も平均的な体力を持った自分の言動が、ふとした瞬間にある種の加害性を持ってしまう可能性に、つねに自覚的でありたいと思っています。

◾️複数の現実を見るということ

(ふたたび「記憶・周辺・パーラメント」を見ながら……)

新津保:お! これいいですね!

栗栖:これは次の第12回からの1枚ですね。

新津保:国会を、このように撮り続けている人を、自分は知らないです。

栗栖:やっぱり僕はそこがスタートなんですよね。杉原さんも僕が撮ったポートレートが良いって言ってくれたけど、どこが気に入ったんですか?

――シンプルに自分がよく写っているっていうのもあるんですが(笑)。

新津保:そうそう、この写真良いなって思った。

――栗栖さんの写真全般の、なんとも形容し難い仄暗い感じというか……まさにさっきの石井監督の「意識深層に響く映画」という表現がふさわしいんですが、その世界観がそもそも好きなんですよね。

栗栖:あの世っぽいですよね、これ。

新津保:はい。これは僕が知っている杉原さんではないんですよね。自分が見ていた杉原さんとはまったく違うところが入っていて、とても興味深い。

――飲み会のあとのエレベーターを待っているふとした瞬間に撮られたんですが、送られてきて自分でもびっくりしました。何気ない場所が映画の世界のようになっていて。

新津保:表現がここにリーチしたこととか、もし自分が栗栖さんと同世代だったら、焦ったと思います。

栗栖:恐縮です。新津保さんと「複数の年号」をつくったときもそうなんですけど、お互いの作風が表面的に近いわけではないんですよね。でも、本質的な現実との対峙の仕方が近くて。

新津保:何気ない対話のなかですごく発見がありましたよ。

栗栖:こちらこそです。偉大な先輩ですし。

新津保:いや、つねに迷っていますよ。すっきり絶好調ということがなくて。すっきりと楽しかったり完成したらいいいんだけど。そういう瞬間、ずっと作業が続いていくなかで稀にある感じです。

栗栖:やはり心身は引き換えにしますよね、どうしようもなく。でも、特別な「ある一瞬」が訪れることを知っているから、そういったことにもすべて納得できてしまう。

◾️周辺と総体のなかにこそある何かを求めて

新津保:栗栖さん、展示はやらないのですか?

栗栖:展示も良き機会があればやりたいですけどね。いまは本をつくるほうに興味があって。先ほどお話ししたようにウェブ連載は縦スクロールに完全に合わせて構成しているので、本にするときは書籍用にまた新たに一から構成し直します。

新津保:このシリーズは本にしたら良いと思いました。今日はこれまで聞けなかった話をたくさん聞けてよかった。いままでどこまで聞いて良いかわからなかったから。栗栖さんから開示されない限りは聞けないので。

栗栖:僕はここ数年、ずっと精神の学びへの興味が大きくて、ものをつくることや見ることに対してももちろん影響があったし、自分自身について反省も含め考えさせられる機会も多く、たくさん学ばせてもらっているんですけど。でも、僕はどこまでいっても文化側からの「学び手」でしかないんです。ずっと親しい人に精神の看護の方もいて、よくいろいろな話をするんですけど、そういった方々が直面している臨床の現場って、自分なんかには1日たりともできないような本当に壮絶な、尊い仕事で。

新津保:そうですね。

栗栖:だから、そういったことを外から「文化で語る」「アートで語る」みたいなことは絶対にしたくないんです。臨床の仕事はそれ自体ですでに尊くて、そこに対する敬意しかないので。あくまでこちらは外部の学び手でしかないです。

新津保:最近は、そんなふうにいろんなかたちで探っていた複数の水脈がぎゅうっとつながってきている感じなんですか?

栗栖:そうですね、兆候は感じていますね。

新津保:作品をつくるというのは一生のなかでのことだから、それぞれの人に固有のペースや必然性があると思います。次々と良いのができる人もいるかもしれないけど、写真はそうそう、そんな連発ができるということは、なかなかない気がする。

栗栖:最初に話した新津保さんの展示で感じた時間感覚の話もそうですけど、写真というのは時間芸術なので、作品を出すうえで必然性を伴った時間のなかにそのひとが居るかどうかということは、鍵になっている気がします。

新津保:ああ、それはそうですね。時間芸術という点で言うと、音楽と写真というのは重なるところはあるんですか?

栗栖:僕は音楽をやっていた時期も長かったのでとくにそうなのかもしれないですが、写真のテクスチャを音楽としてしかとらえられないんです。

新津保:おぉ。

栗栖:「音楽に置き換えている」のではなく、たぶん僕の場合は「音楽として」しかとらえられないんですよね。コンセプトとかの話ではなくて、具体的にテクスチャを音楽として視ている。

新津保:それこそ川村記念美術館にも作品があった画家のロバート・ライマンも、もともとミュージシャンになりたかったんですよね。

――たしかジャズの道を目指していたはずです。

新津保:そう。そこから抽象絵画に行った。栗栖さんが音楽を経て写真を音のテクスチャーとして視ているのは興味深いな、と思いました。

――それも、写真の語り難さとつながっているのかもしれませんね。

栗栖:それとつながることかもしれませんが、僕は写真というものを単体ではなく、総体としてのみ見ているところがあります。乱暴な言い方になりますが、最終的にすべてを組み写真として見ている。組み写真というのは写真同士の組み合わせでもありますし、視線や時間といったファクターと写真との組み合わせという意味でもある。

新津保:それは写真を考えるうえで重要なことですね。写真をやっている人のなかには、「強度のある1枚」を語ったり注目したりする人も多いけど。

――今日、最初に栗栖さんが「周辺しか撮れないことの誠実さ」といった話をされていましたけど、おふたりの話を聞いていて、まさにこの対談自体もそうした態度に貫かれていると感じました。つまり、写真の中身それ自体ではなく、どちらかという写真と言葉の距離感や、写真をめぐる時間の話が多かった。おふたりの今日まで過ごされてきた時間や、大事な人と交わしてきた会話といった、写真にとっての「周辺」がその表現に表れていることがわかったし、それが栗栖さんの連載とも呼応していて良かったです。

新津保:いいまとめですね。呼応しています。

栗栖:大きな声で的を狙っても、核心には当たらないことがみんな自然にわかっていたんでしょうね。

© 2024-2025 Joji Kurisu All rights reserved.

栗栖丈璽 くりす・じょうじ

写真作家。『記憶・周辺・パーラメント』をboidマガジンにて連載。その他近作に『誰かたちの地』、栗栖丈璽+新津保建秀『複数の年号』など。

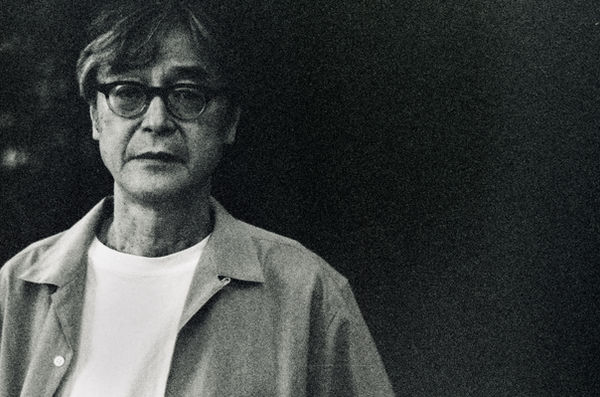

新津保建秀 しんつぼ・けんしゅう

写真家。主な作品集として、『\風景』(KADOKAWA)、池上高志との共作『Rugged Time Scape』(FOIL)、『Spring Ephemeral』(FOIL)など。近年の主な展覧会に、2022年「八甲田大学校」(国際芸術センター青森)、個展「往還の風景」(ART DRUG CENTER、宮城)、2023年 個展「消え入りそうなほど 細かくて 微妙な」(ミヅマアートギャラリー、東京)、2025年「New Pictures 뉴-픽쳐스」(THE REFARENCE、ソウル)、「国際的非暴力展#SUM_MER_2025」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 京都)など。

杉原環樹 すぎはら・たまき

ライター、編集者。1984年東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院美術専攻造形理論・美術史コース修了。『美術手帖』『Tokyo Art Beat』「アーツカウンシル東京」などで取材執筆を行う。『artscape』で連載「 もしもし、キュレーター?」の聞き手を担当中。『美術手帖』本誌の外部編集も務める。関わった書籍に、津田大介+平田オリザ『ニッポンの芸術のゆくえ なぜ、アートは分断を生むのか?』(青幻舎、2021)、卯城竜太(Chim↑Pom)+松田修『公の時代』(朝日出版社、2019)、森司監修『これからの文化を「10年単位」で語るために ー 東京アートポイント計画 2009-2018 ー』(アーツカウンシル東京。2019)など。